LIGEIA Revue, Poétique du Chantier exhibition edition

Little Calamities, Vernissage revue

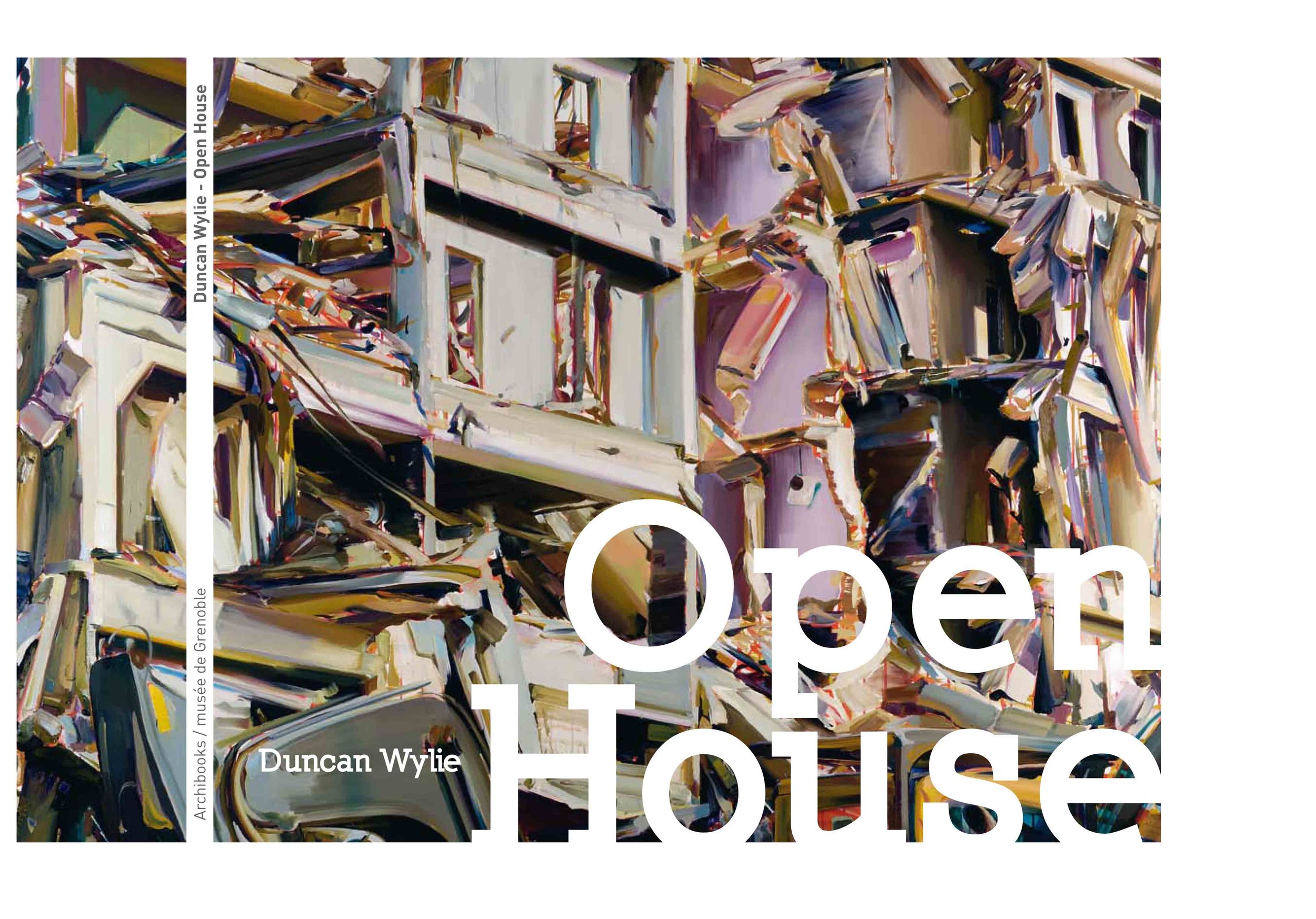

In conversation with Guy Tosatto

Duncan Wylie in conversation with Guy Tosatto

Guy Tosatto: Can you describe how you work out your pictures? How you start them, and then what happens?

Actually my approach is bound up not just with how I work the paint itself, in a gestural and off-the-cuff way — this applies to the first small picture to come out of my stay in Israel when I saw the destruction of Gaza—but also with the visual effect of this picture, in which you can clearly see tiles falling from a bungalow roof. What is important in this first small picture is that you get the feeling of a chaos in mid-air, with those falling tiles being tossed down by the arm of a mechanical digger. When I painted that picture, first of all in a small format, then enlarging it to a two-by-three metre format, I actually understood that it wasn’t the snapshot notion that concerned me the most. A “more structured” chaos, or one that lasts over time and is at the same time instantaneous. At the time, though, it was very instinctive. I wasn’t able to conceptualize it. Needless to say, painting thirty-odd mechanical diggers didn’t make a lot of sense. What’s more, finding photos showing that precise moment was very hard. The next step was to find how to reproduce “that moment” in painting itself. It took me a while, and I painted lots of bulldozers, canvases that nobody’s ever seen, depicting a moment of impact, with a me- chanical digger, a bulldozer, or some other machine, but invariably with that notion of impact. And then one day I painted the interior of a dance room with a red convex roof. I didn’t carry that work through, but what interested me in it

was the empty space. A month or two later, after a stay in Sofia, in Bulgaria, I turned that picture upside down and I saw the structure of that interior quite differently, with lights hanging the wrong way round—upwards. There was a fine empty space with things floating about in it, and in that interior I painted a totally exploded exterior. The feeling I had when I did that was that the de- bris I was painting was floating on top of the initial image. So I rediscovered that moment when something is suspended, in mid-air... What also interests me is that this theme of exploded structures allows a mimetic connection between architectural features and brush strokes. All of a sudden there’s an indecisiveness between abstract sign and figurative form. That’s the second key, which brought me to where I am today: painting one image in another so that it floats in the first one. It’s possible to draw a parallel with Richter’s painted photographs where effects of paint are overlaid on an image.

This also takes us back to my works produced ten years back where, from a distance, the forms were very precise, like a photograph, whereas, close up, they were very painted, with a very assertive touch and an almost abstract rendering. That picture, which was called Paris, Sofia (Harare), because it was painted in Paris from pictures I’d taken in Sofia, while at the same time referring to what was going on in Zimbabwe, was significant because there was a very interesting notion of scale. By painting, within an interior, an a priori larger exterior, I reverse the ratios of scale between those two spaces; these

are pictorial games that only I’m aware of. This makes the approach a bit sur- realist, and I like this game when I paint. In the end, you don’t necessarily see the result, but this story is embedded in the work. It’s my way of incorporating things and working them, knowing that, at a given moment, in a year or two, they will appear differently. I’m very fond of Max Ernst and René Magritte, and that slightly unreal idea of floating, which you don’t see a priori, but which is there.

So when I say overlay of images, it’s wrong. It would be better to talk of embedded or dovetailed images.

No, both. In fact this system of overlaying and dovetailing enables me to paint all the chaos I want to, because it’s the pictorial process which gives rise to the chaos itself. This implies that I can use images of reality without having to reproduce them in a literal way. That type of reproduction doesn’t interest me, because then I’m describing them, and if I describe them, this means that the matter is dead. What’s important is that the process gives rise to chaos, and with it we find that notion of “something happening”. It’s neither the before nor the after: it’s really the during, the actual moment of pictorial choices. My images are highly constructed, constructed in stages, but the fate of an ove- rall image isn’t controlled by me at all. I may think: “Hey, this image is going to work really well on that one”. And then, at the end of the day, a third one can

crop up, just like that, without any warning. With Power Sharing, I thought that the right side of the picture was going to be completely covered. But the energy that’s there is perfect like that, with its very abstract look. All at once I have to push the left side, which is very photo-realist (without necessarily being that), to offset and give more reality to the abstract side. So there’s always an interplay of contrast between the real and the abstract, and this involves overlaying as much as it does dovetailing.

From the start you’ve been working on the theme of architecture. This is some- thing that permeates all your work. Could you say something about this?

Architecture, yes, was primordial insomuch as I’ve always tried to use spa- ce in painting. And the more space there is in painting, the more space there is for the eye to wander about in. For me, architecture was neces- sary for understanding the space in which we live and work. In Paris, for example, space was very cramped after Africa, and that was a sensation that physically affected me. It’s possibly why I became interested in those Haussmann façades and the negative shapes in the sky, which seemed to me like a breath of fresh air alongside the rather cumbersome volumes that I didn’t necessarily recognize. And then I painted those Haussmann façades because I found it strange; there was nothing romantic about it.

Yes it does. Okay, it’s certainly possible to find some of these colours in Italy, and in southern Europe, but it’s true that as a general rule my colour range isn’t a northern European one, unless one thinks of Expressionism. When I paint, I try to incorporate these scenes in a reality I’m acquain- ted with. This refers perforce to the Mediterranean area... for example, the mechanical digger comes from a picture taken in Israel. But it’s true, in Africa, blues are perhaps bluer, reds redder, and yellows yellower. In Zimbabwe, for example, the earth is really very red, red-ochre, so you move about over red lands, or yellow lands, and around farms where the ploughed earth is very black, which creates very powerful contrasts.

We can see this contrast in your painting.

Yes. You know, for difficult subjects, colour enables you to introduce a note of hope... And then, in Zimbabwe, as elsewhere, tragedies often occur in places of great beauty. I also think that in painting you always need a contrast, a contradiction between things. So using bright colours to paint dramatic subjects and ruins introduces contradiction.

There, you’re talking about ruins. Could you tell us something about this theme you’ve been developing for three years now, since that famous stay in Israel?

The theme of ruins is not a conceptual choice. Its origins might possibly lie in my interest in deconstructed images, but for me a deconstructed image was a bit too cold. A deconstructed image doesn’t refer to any personal situation, whereas a ruin implies a human story. We can say that

a ruin touches me personally because I see my native land in ruins–the national park, the health system, society, women’s life expectancy, no- wadays around 34-35, and all this in one of the world’s most beautiful countries which, ten years earlier, had the highest life expectancy and the highest literacy rate in Africa... So there you are, the ruins of a society and an identity...

In a way, you contrast this fact, and the horror that exists in many contemporary societies, with the idealism of painting?

I can convey this with something Gerhard Richter once said, which really struck me: “Art is the highest form of hope”. It struck me ten years ago. It’s not something I’ve always been aware of, but it’s true that I’ve always ma- naged to pull through things thanks to painting. I was in France and had to live off painting. I had to become “naturalized through painting”, and my story is built around painting. The situation in Zimbabwe now touches me personally, in several ways, and I deal with it through painting. This helps me to connect lots of things: my interest in space, in issues to do with rootedness, human problems... this being the case, the choices I make are usually instinctive. And in fact, this theme of ruins encompasses lots of things. For me, for example, the Leipzig façade is almost like Le Boeuf écorché, but I don’t want to sound pretentious, I’m just trying to say that for me it’s a “stripped” façade, laid bare —“flayed” like an écorché.

In another key, with the large picture I’m working on, I’m beginning a little bit to rediscover the space of Hieronymous Bosch, and understand his use

of space, where there are lots of openings, three or four planes, and then openings between the planes. I’d never seen that before. By working on these images, I’m better able to understand how those two artists used space. I’ve never seen the synthetic Cubists quite so clearly as when I pro- duced my very dovetailed, kaleidoscope-like pictures. There’s something a painter friend, Alicia Paz, said about painting and perhaps about a certain Mannerism in contemporary art that I like a lot: “The wild flowers which grow on the ruins of modernism”. I was struck by that image. You’ve got so- mething dead or dying and something else that’s new, fresh, alive, growing right beside it... For me, this paradox is like very lively strokes of paint that enliven an a priori no longer usable structure. Just as when I think of one of my earliest memories in the Louvre looking at a picture by Delacroix which I found rather dull, where there was a dying soldier, sole survivor in a battle scene. Everything was grey and green but behind the soldier’s ear the pain- ter had put some red. That was when I realized that all it took was just a touch of red behind the nails or the ear to give life to that character who was in shadow, and you didn’t know whether he was dead or alive, but, in any event, with that red he made the greens and all the other colours come to life. Without that red, the picture would have had no interest. That’s why, for some years now, when I paint a ruin, instead of using grey and other dusty colours, I choose quite a bright range.

April 2009

Translated by Simon Pleasance & Fronza Woods

Original french text :

Entretien avec Duncan Wylie par Guy Tosatto

Guy Tosatto : Peux-tu décrire le processus d'élaboration de tes tableaux ? Com- ment tu les attaques, ce qui arrive ensuite... ?

Duncan Wylie: En fait, ma démarche est liée non seulement à la manière de travailler la peinture même, d'une manière gestuelle et spontanée–c'est le cas avec le premier petit tableau issu de mon séjour en Israël quand j'ai vu la destruction de Gaza–mais aussi à l'effet visuel de ce tableau où l'on voit distinctement des tuiles qui tombent du toit d'un bungalow. Ce qu'il y a d’important dans cette première petite peinture, c'est que l'on a le sentiment d'un chaos en suspens, avec les tuiles qui tombent, projetées par le bras de la pelleteuse. En fait, en peignant ce ta- bleau, dans un petit format tout d'abord puis en l'agrandissant à un format de deux mètres sur trois, j'ai compris que c'était cette notion d'instantané qui m'interpellait le plus. Un chaos « structuré » ou qui dure dans le temps et qui soit en même temps instantané. Mais à l'époque c'était très instinc- tif, je ne pouvais pas le conceptualiser. Evidemment peindre une trentaine de pelleteuses n'avait pas beaucoup de sens, de plus trouver des clichés qui montrent exactement ce moment-là était très difficile. L’étape suivante fut de trouver comment reproduire « ce moment » par la peinture même. Ça m'a pris du temps et j'ai peint beaucoup de bulldozers, des toiles que personne n'a jamais vues, représentant un moment d'impact, avec une pelleteuse, un bulldozer ou un autre engin, mais toujours avec cette notion d'impact. Et puis un jour, j'ai peint l'intérieur d'une salle de danse avec un toit convexe rouge. Je n'ai pas continué ce travail, mais ce qui m'a intéressé, c'était l'espace vide. Un mois ou deux plus tard, après un séjour à Sofia en Bulgarie, j'ai retourné ce tableau et j'ai vu différemment la structure de cet intérieur avec ses lustres qui pendaient à l'envers. Il y avait un bel espace vide avec des choses qui flottaient et dans cet intérieur, j'ai peint un extérieur complètement éclaté. En faisant cela, j’ai eu le sentiment que les débris que je peignais venaient flotter sur la première image. Je retrouvais ce moment où quelque chose est en suspension... Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce motif de structures éclatées per- met une relation mimétique entre les éléments d'architecture et les tra- ces du pinceau. Tout à coup il y a une indécision entre signe abstrait et forme figurative. Ça, c'est la deuxième clé qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui : peindre une image dans une autre pour qu’elle flotte dans la première. On peut établir un parallèle avec les photographies peintes de Richter où des effets de matière se superposent à une image. Ça renvoie également à mes travaux d'il y a dix ans. De loin, les formes étaient très précises à la manière d'une photographie alors que de près, elles étaient très peintes, avec une touche très affirmée et un rendu presque abstrait. Ce tableau qui s'appelait Paris, Sofia (Harare) parce que peint à Paris d'après les images que j'avais prises à Sofia tout en renvoyant à ce qui se passait au Zimbabwe, était important car il y avait une notion d'échelle très intéressante. En peignant, dans un intérieur, un extérieur a priori plus grand, j'inverse les rapports d'échelle entre ces deux espaces; ce sont des jeux picturaux dont je suis moi seul conscient. Cela rend l'approche un peu surréaliste, et ce jeu me plaît quand je peins. A la fin, on ne voit pas forcément le résultat, mais cette histoire est imbriquée dans l’œuvre. C'est ma manière d'intégrer des choses et de les travailler, sachant qu'à un moment donné elles vont apparaître différemment, dans un an ou deux. J'aime beaucoup Max Ernst, René Magritte et cette notion un peu sur- réelle de flottement qu'on ne voit pas a priori mais qui est présente.

Alors quand je dis superposition d'images, c'est faux, il faudrait plutôt parler d'imbrication d'images.

Non, les deux. En fait, ce système de superposition et d'imbrication me permet de peindre tout le chaos que je veux car c'est le processus pictural qui engendre le chaos lui-même. Cela sous-entend que je peux utiliser des images du réel sans avoir à les reproduire d'une manière littérale. Ce type de reproduction ne m'intéresse pas, parce qu'alors je décris, et si je décris cela signifie que la matière est morte. Ce qui est important, c'est que le processus engendre le chaos, et avec lui on retrouve cette notion « d’une chose qui est en train de se passer ». Ce n'est ni l'avant, ni l'après, c'est vraiment le pendant, c'est le moment même des choix picturaux. Mes images sont très construites, construites par étapes, mais le sort d'une image globale, je ne le contrôle pas du tout. Je peux penser : « tiens, cette image va marcher très bien sur celle-là », et puis au bout du compte une troisième peut venir comme ça, sans crier gare. Avec Power Sharing, j'ai cru que le côté droit du tableau allait être complètement couvert. Mais

l'énergie qui se trouve là est parfaite comme ça avec son aspect très abstrait. Du coup, je dois pousser le côté gauche qui est très photo-réa- liste (sans forcément l'être), pour contrebalancer et donner plus de réalité au côté abstrait. C'est donc toujours un jeu de contraste entre le réel et l'abstrait, cela tient autant de la superposition que de l'imbrication.

Dès tes débuts, tu as travaillé sur le thème de l'architecture, c'est quelque chose qui traverse tout ton travail. Peux-tu en parler ?

L'architecture, oui, ce fut primordial dans le sens où j'ai toujours essayé d'utiliser l'espace en peinture. Et plus il y a d'espace dans la peinture, plus il y a d'espace pour que l'œil se promène. L'architecture, pour moi, c'était nécessaire pour comprendre l'espace dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Par exemple à Paris, je trouvais l'espace très réduit après l'Afri- que, c'est une sensation qui physiquement m’a marqué. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressé aux façades haussmanniennes et aux découpes négatives dans le ciel, qui me semblaient comme une bouffée d'air à côté des masses assez lourdes que je ne reconnaissais pas forcé- ment. Et puis les façades haussmanniennes, je les peignais parce que je trouvais ça étrange, cela n'avait rien de romantique.

Il y a une chose très frappante dans tes peintures, c'est la couleur. Tu as, disons, une gamme chromatique qui t'est vraiment propre. Est-ce que cela a un lien avec tes origines africaines?

Oui. Bon, bien sûr, on peut trouver certaines de ces couleurs en Italie, ou dans le Sud de l'Europe, mais c'est vrai qu'en général ma gam- me colorée n'est pas celle d'Europe du Nord, à moins qu'on pense à l'Expressionnisme. Quand je peins, j'essaie d'intégrer ces scènes dans une réalité qui m'est connue. Cela renvoie forcément à l'aire mé- diterranéenne... par exemple la pelleteuse vient d'une image prise en Israël. Mais c'est vrai, en Afrique, les bleus sont peut-être plus bleu, les rouges plus rouge, les jaunes plus jaune. Au Zimbabwe par exemple, la terre est vraiment très rouge, plutôt ocre-rouge, donc on se déplace sur des terres rouges, ou jaunes, et autour des fermes la terre cultivée est très noire, ce qui crée de très forts contrastes.

On retrouve ce contraste dans ta peinture.

Oui. Tu sais, pour des sujets difficiles, la couleur permet d'introduire une note d'espoir. Et puis, au Zimbabwe comme ailleurs, ce sont souvent des tragédies qui se passent dans des lieux d’une grande beauté. Je pense aussi qu'en peinture il faut toujours un contraste, une contradiction entre les choses. Alors mettre des couleurs vives pour peindre des sujets dra- matiques ou des ruines, c'est introduire de la contradiction.

Précisément tu parles de ruines, pourrais-tu nous parler de ce thème que tu développes depuis trois ans maintenant, depuis ce fameux séjour en Israël ?

Le thème de la ruine, ce n'est pas un choix conceptuel. On peut peut-être en trouver l'origine dans mon intérêt pour les images déconstruites, mais pour moi une image déconstruite était un peu trop froide. Une image dé- construite ça ne renvoie à aucune situation personnelle, alors que la ruine implique une histoire humaine. La ruine, on peut dire que ça me touche personnellement parce que je vois mon pays natal en ruine, le parc national, le système de santé, la société, l'espérance de vie des femmes qui est aujourd'hui autour de 34-35 ans, et tout cela dans un des plus beaux pays du monde qui avait, il y a dix ans, la plus haute espérance de vie et le plus haut taux d'alphabétisation en Afrique... Donc voilà, c'est la ruine d'une société, d'une identité...

A ce constat, face à l'horreur dans nombre de sociétés contemporaines, toi tu opposes, d'une certaine façon, l'idéalisme de la peinture?

Je peux traduire cela avec l'une des phrases de Gerhard Richter qui m'a le plus marqué «L'art est la plus haute forme de l'espoir». Ça m'a marqué il y a dix ans, ce n'est pas quelque chose dont j'ai toujours eu conscience mais c'est vrai que je m'en suis toujours sorti grâce à la peinture. J'étais en France, il fallait que je vive de la peinture, il a fallu que je me fasse « naturaliser par la peinture » et mon histoire se construit autour de la peinture. Et puis cette situation au Zimbabwe maintenant me touche personnellement, de plusieurs façons, et je me confronte à cette situation par la peinture. Cela me permet de lier beaucoup de cho- ses: mon intérêt pour l'espace, pour les questions d'enracinement, de problèmes humains... Cela étant, en général chez moi ce sont des choix instinctifs. Et de fait, ce thème de la ruine englobe beaucoup de cho- ses. Par exemple pour moi la façade de Leipzig, c'est presque comme Le Bœuf écorché, enfin sans vouloir être présomptueux, mais pour moi c'est une façade écorchée, c'est un écorché.

Dans un autre registre, avec le grand tableau en cours, je commence à retrouver un petit peu l'espace de Hieronymus Bosch, à comprendre son utilisation de l'espace, un espace où il y a beaucoup de percées. Il y a trois ou quatre plans et puis des percées entre les plans. Je n'avais jamais vu ça auparavant. En travaillant sur ces images, ça me permet de mieux comprendre comment ces deux artistes ont utilisé l'espace. Je n'ai jamais mieux perçu les cubistes synthétiques que lorsque je faisais mes tableaux très imbriqués façon kaléidoscope. Il y a une phrase d'une amie peintre, Alicia Paz, à propos de la peinture et peut-être d’un certain maniérisme dans l'art contemporain, qui m'a beaucoup plu: «comme des petites fleurs sauvages qui poussent dans les décombres de la représentation ». L'image m'a marqué. Tu as quelque chose de moribond et quelque chose d'autre de neuf, de frais, de vivant, pousse juste à côté... Ce paradoxe pour moi est à l'image de traits de peinture très vifs qui réaniment une structure qui n’est a priori plus utilisable. De la même manière, lorsque je pense à l'un de mes premiers souvenirs au Louvre devant un tableau de Delacroix que je trouvais assez terne, où l'on voyait un soldat mourant, ou seul survivant dans une scène de bataille, tout était gris et vert mais le peintre avait placé du rouge derrière l'oreille du soldat. J'ai compris alors qu'il suffisait juste d'une touche de rouge derrière les ongles ou derrière l'oreille pour donner de la vie à ce personnage qui était dans l'ombre, dont on ignorait s'il était mort ou vivant, mais qui en tout cas avec ce rouge faisait exister les verts et toutes les autres couleurs. Sans ce rouge, le tableau n'aurait eu aucun intérêt. Voilà, c'est pourquoi depuis quelques années, lorsque je peins une ruine, au lieu de prendre du gris ou des cou- leurs poussiéreuses, je choisis une gamme assez vivante.

Avril 2009

The Possibility of an Island, Philippe Piguet, May 2009

Duncan Wylie,

the Possibility of an Image

Paintings are islands, and I’ve only skirted their edges. Chardin

Duncan Wylie’s paintings once again offer us a chance to wonder about the modernity issue. What determines it, hallmarks it, and defines it by the yardstick of our contemporary day and age. The choice of medium he has made — oil paint — whose critical fortunes run right through the history of the avant-gardes, without shedding one ounce of its vitality, points to his at- tachment to a certain tradition. The ruin theme that has involved him for some years now may belong to a pre-Romantic period of art history, but in his work it follows on from a whole exploded iconography of the city, giving rise to a line of thinking about space. But rather than dealing with a motif, it is the use of paint itself which has drawn him, here, into a very personal way of accu- mulating pictorial layers. As if the sole lot of paint is just to exist in the way it covers things.

“By painting images on top of one another”, the artist declares, “I’m trying to put as much space as possible into the picture.” At work, Duncan Wy- lie uses many different procedures, sometimes making a model for himself first and then making a painting from it. Although he usually draws from the well of reality itself, he is one of those artists who deal with the real in an offbeat relation of proxy, and who are more interested in the image of reality than in reality itself. The perceptible and memorable load of his experience is just as significant, and all the more so because many of his paintings are buoyed up on an experience that refers them to something quasi-autobiographical. The awful destruction of houses he witnessed in both Zimbabwe and Israel mar- ked his memory with an unfailing stamp, and his paintings come across like after-images of such recollections. With all that this kind of mental mechanism presupposes in terms of effects of floating, transparency, and opaqueness. Back-and-forth of memory faced with the obviousness of reality, and its ac- ceptance and refusal alike.

Caught by him during his travels, and on the Internet, or borrowed here and there from the media, the basic images used by Duncan Wylie are subjec- ted to all sorts of interplays of tracery and overlay, which he inflects until they have become unrecognizable and he has forged one that that is generic of the idea of chaos. To this end, there is a ceaseless manipulation, afforded him both by the classical mode of photomontage and by computer tools, with the paint itself accommodating the motif with the work’s ups and downs. “Paint is nothing other than paint, it just expresses itself”, Manet reminds us. Wylie says he likes uncertainty. At the very least, he works at it, and there is nothing more interesting than hearing him tell you about his doubts and hesitations. With him, doubt is not a synonym for skepticism. This is a temporary doubt, its aim being to assert the possibility of an image. It is a doubt that is also methodical — cf. Descartes’ praise thereof — in the way that it is part and parcel of the image’s revelation, and thereby has a critical function because it informs another way, which differs from reality and the image of it.

The articulated arm of a mechanical shovel on the point of breaking through the picture’s surface, a house that seems to be sinking slowly but su- rely into its own image, a superb Hollywood villa on the verge of a subsidence of paint, façades of disembowelled buildings, all skin and bones, a deep, dark eye into which the gaze plunges: something catastrophic is at work in Duncan Wylie’s painting. Oddly enough, nothing in it portends the worst because his images are devoid of all human presence. They do not recount a drama, they pinpoint a moment: a moment of both suspense and epiphany. Of a given time, under way. Duncan Wylie manages the feat of painting the actual split- second of an image, the instant when “it is produced all on its own”, as he puts it, the instant which “has its own memory, at least the memory of its construc- tion; it is neither the before nor the after, it is the during: the suspension of the moment when the image appears.” You could not put it better if you wanted to explain the difference existing between event and advent. Wylie’s art is summoned by the instantaneous and, paradoxically, each one of his paintings sings the praises of the permanence of the moment.

While Hubert Robert strives to establish an assertion and Caspar David Friedrich questions man’s place in nature, Duncan Wylie creates what he calls “happy accidents”. Onto the canvas he brings a whole world of odd images, metaphors of a time when everything is concertina’d, dovetailed and jostled, accumulating the most diverse signs possible, of destruction, collapse or ex- pulsion, or of a peaceful landscape with trees swaying in the wind. Without any precondition, the artist readily lets himself be borne along by the flow of imagery imposed upon him, just as he lets the bits and pieces of the reality they transpose into his pictures drift on. The idea of chaos that reigns in his work is not that trivial idea of any old kind of disorder. Quite the contrary, it comes from the idea of a construction, which means (because he is a painter), it comes from careful composition. “Art is the very antithesis of chaos. Which is nothing other than an avalanche of accidents”, we are reminded by that famous figure of the English theatre, Edward Gordon Craig.

Stage direction, set design, composition: these are brotherly terms. The knowledge we may have about the genesis of a work is invariably a deci- sive factor in teaching us how to grasp what it means. Duncan Wylie’s works are the result of many different procedures which turn them into palimpsests, no less, and situate them within a kind of pictorial geology. Their exegesis is a Chinese puzzle, and all the more so because they teeter between the figura- tive and the abstract, and mingle very different kinds of writing, at times blur- red, at others gestural, at others still, descriptive. In addition, Duncan Wylie’s compositions present a palette of joyous shades, clear and emphatic hues, making plentiful use of orange, green and blue, as if the paint were smitten with a ban on falling in line with the subject’s desolate dimension. The lines structuring his pictures are powerful and categorical, delimiting the space with their authority, but the paint — apart from a few bulges and splashes — is never used in an unbridled manner. The idea of chaos that the painter presents remains at image level, all the rest being neat and tidy, and even contained. In a word, everything in Wylie’s work is orchestrated as if he were trying to make images which elude all understanding, so he might very well borrow for himself the Jean-Luc Godard remark: “It’s not a just image, it’s just an image.” In the end of the day, it matters little where Wylie has dug, and what situation his images refer to. What matters here is the painting of a mental image that plunges onto the canvas like the figure of a split-second of the world, at once imploded and brightly coloured.

The question that is raised in the end is what indeed can lead Duncan Wylie — that is, what can motivate him to the depths of his being — to want to depict chaos in this way. Let us forget about the idea of illustrating a period: that would be to reduce the artist’s approach to the simplicity of a vision. Let us forget about the idea of expressing a revolt: that would be to turn his art into the conveyor of a militant commitment, which it is not. Let us forget about the idea of organizing a kind of tabula rasa of painting: he is too fond of it to try and drown it.

What then? Perhaps we should turn to the artist himself. Reconsider his career. Rethink the path he’s taken. His childhood in Zimbabwe. His Anglo- Saxon upbringing. His decision to study art at the School of Fine Arts in Paris. His need to join the art world and live solely off his painting. His efforts to es- pouse French culture, speak French, and finally obtain French citizenship. His family ties in London. His attraction to the English scene. His stay in Leipzig. His curiosity about words. His interest in other people’s painting. His way of organizing his work time, producing picture after picture, on an invariably very tight schedule...

In a nutshell, a whole bunch of deeds and gestures, attitudes and pat- terns of behaviour that make Duncan Wylie a complex, not to say composite man, who has constructed himself over time in the same way as his pain- ting—palimpsest-like. This is tantamount to saying that his work is the most accurate image of who he is; it is to underline what he has taken upon his persona, and its relevance and intensity.

Duncan Wylie’s stance echoes the issue of the subject, as approached by Delacroix in his writings: “Oh! Young artist, you’re waiting for a subject?”, re- marks the Romantic painter, “Everything is subject. The subject is you yourself; it’s your impressions, your emotions when you behold nature. You must look into yourself, and not around yourself.” We would be misinterpreting the meaning of this passage if we were to read into it that the painter’s object is to represent himself and close his eyes to the world. Quite the opposite. The subject is the painter as inventor of the form with which he will make a picture.

Philippe Piguet

Translated by Simon Pleasance & Fronza Woods

Original french text :

Duncan Wylie, la possibilité d’une image

La peinture est une île dont je n’ai fait que côtoyer les bords. Chardin

Les peintures de Duncan Wylie sont une nouvelle fois l’occasion de s’interroger sur la question de la modernité. Sur ce qui la détermine, la caractérise et la définit à l’aune des temps contemporains. Le choix qu’il a fait d’un type de médium – la peinture à l’huile – dont la fortune critique traverse l’histoire des avant-gardes sans rien perdre de sa vitalité, signale son atta- chement à une certaine tradition. Si le thème de la ruine qui l’occupe depuis quelques années appartient à une période préromantique de l’histoire de l’art, il fait suite chez lui à toute une iconographie éclatée de la ville que motivait une réflexion sur l’espace. Mais bien plus que la déclinaison d’un motif, c’est l’exercice de la peinture elle-même qui l’y a entraîné dans une façon très personnelle d’accumulation des couches picturales. Comme s’il n’était d’autre destin pour la peinture que d’exister dans son propre recouvrement.

«En peignant des images les unes sur les autres, déclare l’artiste, je cherche à mettre le plus possible d’espace dans le tableau. » Au travail, Duncan

Wylie multiplie les protocoles, qu’il s’agisse de se confectionner tout d’abord un modèle puis d’en déduire une peinture. Quoiqu’il puise le plus souvent à la source même du réel, il fait partie de ces artistes qui le traitent dans un rapport décalé de procuration et qui sont davantage intéressés par l’image du réel que par le réel lui-même. La charge sensible et mémorable qu’il a de son expérience n’en est pas moins prégnante, d’autant que nombre de ses peintures sont fortes d’un vécu qui les réfère à l’ordre d’une quasi-autobiographie. Les terribles destructions de maisons qu’il a pu voir au Zimbabwe comme en Israël ont marqué sa mémoire d’un sceau indéfectible et ses peintures s’offrent à voir comme les images rémanentes de tels souvenirs. Avec tout le lot que ce genre de mécanisme mental suppose d’effets de flottement, de transparence et d’opacité. Va-et-vient de la mémoire en butte à l’évidence du réel, à son acceptation comme à son refus.

Prises par lui au cours de ses déplacements, captées sur Internet ou empruntées ici et là aux médias, les images de référence dont Duncan Wylie se sert sont soumises à toutes sortes de jeux d’entrelacs et de superpositions qu’il décline jusqu’à leur faire perdre toute reconnaissance pour en forger une qui soit générique de l’idée de chaos. A cette fin, il y va d’une incessante manipulation que lui permettent tant le mode classique du photomontage que les outils informatiques, la peinture accommodant elle-même le motif au fur et à mesure des vicissitudes du travail. « La peinture n’est autre chose que la peinture, elle n’exprime qu’elle-même», nous rappelle Manet. Wylie dit aimer l’incertitude. Du moins la cultive-t-il et rien n’est plus intéressant que de l’en- tendre vous confier ses doutes et ses hésitations. Le doute chez lui n’est pas synonyme de scepticisme. C’est un doute provisoire qui a pour but d’affirmer la possibilité d’une image ; un doute qui est aussi méthodique – tel que Des- cartes en fait l’éloge–dans la façon de participer à la révélation de celle-ci et qui détient de ce fait une fonction critique puisqu’il instruit une voie autre, différente du réel et de l’image du réel.

Le bras articulé d’une pelleteuse qui est sur le point de crever la surface du tableau, une maison qui paraît s’enfoncer lentement mais sûrement dans sa propre image, une superbe villa hollywoodienne au bord d’un effondrement de matière picturale, des façades d’immeubles éventrées qui n’ont plus que la peau sur leurs os, un œil noir et profond dans lequel le regard s’abîme : quel- que chose de catastrophique est à l’œuvre dans la peinture de Duncan Wylie. Curieusement, rien n’y annonce le pire parce que ses images sont désertées de toute présence humaine. Elles ne racontent pas un drame, elles désignent un moment: celui tout à la fois d’un suspens et d’une épiphanie. D’un temps donné, en cours. Duncan Wylie réussit la prouesse de peindre l’instant même d’une image, celui où « elle se produit toute seule », dit-il, qui « possède sa pro- pre mémoire, du moins la mémoire de sa construction; ce n’est ni l’avant, ni l’après, c’est le pendant : la suspension du moment où l’image apparaît. » Voudrait-on expliciter la différence qui existe entre événement et avènement, on ne pourrait pas mieux dire. L’art de Wylie est requis par l’instantané et chacune de ses peintures fait paradoxalement l’éloge de la permanence du moment.

Alors qu’Hubert Robert s’attache à dresser un constat, que Caspar Da- vid Friedrich interroge la place de l’homme dans la nature, Duncan Wylie crée ce qu’il appelle des « happy accidents ». Il convoque sur sa toile tout un monde d’images dépareillées, métaphore d’une époque où tout se télescope, se chevauche et s’entrechoque, y accumulant les signes les plus divers qui soient tant d’une dévastation, d’un écroulement ou d’une expulsion que d’un paisible paysage dont les arbres se balancent au vent. Sans aucun préalable, l’artiste se laisse volontiers emporter par le flux des images qui s’imposent à lui comme il laisse dériver les fragments du réel qu’il transpose dans ses peintures. L’idée de chaos qui préside chez lui n’est pas celle, triviale, d’un quelconque désordre; bien au contraire, elle relève de celle d’une construction, c’est-à-dire–il est peintre – du soin d’une composition. « L’art est l’antithèse même du chaos, qui n’est autre chose qu’une avalanche d’accidents », nous rappelle le célèbre homme de théâtre anglais Edward Gordon Craig.

Mise en scène, scénographie, composition: ce sont là des termes fraternels. La connaissance que l’on peut avoir de la genèse d’une œuvre est toujours d’un enseignement déterminant quant à l’appréhension de son sens. Les œuvres de Duncan Wylie relèvent de procédures multipliées qui en font de véritables palimpsestes et les situent à l’ordre d’une sorte de géologie picturale. Leur exégèse est un casse-tête chinois d’autant qu’elles balancent entre figuration et abstraction et qu’elles mêlent des écritures très diverses, tantôt floutées, tantôt gestuelles, tantôt descriptives. De plus, les compositions de Duncan Wylie offrent à voir une palette aux tons réjouis, aux couleurs claires et relevées, qui use abondamment de l’orangé, du vert et du bleu, comme si la peinture était frappée d’interdit à se mettre au diapason de la dimension désolée du sujet. Si les lignes qui structurent ses tableaux sont fortes et catégoriques, cinglant l’espace de leur autorité, la peinture – fors quelques projections et éclaboussures–n’y est jamais employée de façon débridée. L’idée de chaos que le peintre met en scène reste au niveau de l’image, tout le reste est tenu, voire contenu. Bref, tout est orchestré chez Wylie comme s’il cherchait à constituer des images qui échappent à tout entendement, aussi pourrait-il fort bien reprendre à son compte la formule de Jean-Luc Godard: «Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image. » Peu importe au final où Wylie a pioché et à quelle situation ses images renvoient. Ce qui compte ici, c’est la mise en peinture d’une image mentale qui vient s’abîmer sur la toile comme la figure tout à la fois implosée et haute en couleurs d’un instant du monde.

La question qui se pose finalement est de savoir ce qui peut bien conduire – c’est-à-dire motiver au plus profond de l’être – Duncan Wylie à vouloir ainsi figurer le chaos. Oublions l’idée de l’illustration d’une époque: ce serait réduire la démarche de l’artiste à la simplicité d’une vision. Oublions l’idée de l’expression d’une révolte: ce serait faire de son art le vecteur d’un engagement militant, ce qu’il n’est pas. Oublions l’idée d’organiser une sorte de tabula rasa de la peinture : il la chérit trop pour chercher à la noyer.

Quoi donc, alors? Peut-être faut-il se tourner vers l’artiste lui-même. Reprendre en considération son parcours. Repenser le trajet parcouru. Son enfance au Zimbabwe. Son éducation anglo-saxonne. Son choix de poursuivre sa formation artistique à l’École des beaux-arts de Paris. Sa nécessité à s'inscrire dans le milieu de l’art et vivre uniquement de sa peinture. Ses efforts pour intégrer la culture française et parler le français jusqu’à obtenir la citoyenneté française. Ses attaches familiales à Londres. Son attirance pour la scène an- glaise. Son séjour à Leipzig. Sa curiosité des mots. Son intérêt pour la peinture des autres. Sa façon d’organiser le temps du travail, faisant tableau après tableau selon un planning toujours très réglé...

Bref, tout un lot de faits et gestes, d’attitudes et de comportements qui font de Duncan Wylie un individu complexe, voire composite, qui s’est construit au fil du temps sur le même mode que sa peinture, le mode palimpseste. C’est dire si son œuvre est l’image la plus juste de sa personne; c’est souligner ce dont elle est chargée et en quoi elle est pertinente et intense.

La posture de Duncan Wylie fait écho à la question du sujet telle que Delacroix l’aborde dans ses écrits : « Oh ! Jeune artiste, tu attends un sujet ? », note le romantique, «Tout est sujet. Le sujet, c’est toi-même; ce sont tes im- pressions, tes émotions devant la nature. C’est en toi qu’il faut regarder, et non autour de toi.» On se tromperait sur le sens de ce passage si l’on y lisait que l’objet du peintre est de se représenter soi-même et de fermer les yeux sur le monde. Bien au contraire. Le sujet est le peintre en tant qu’inventeur de la forme dont il fera un tableau.

Philippe Piguet

Crash Course, Lisa Liebmann

Text By Lisa Liebmann for Open House, Musée de Grenoble, 2009

Duncan Wylie: Crash Course

When I first saw Duncan Wylie’s work, via email attachment, I thought I was looking at images of small, representational paintings with smooth, hyperrealist surfaces that devolved, here and there, into passages of “painterly” abstraction. I took what I understood to be their demure scale, and their seeming air of detachment, to be strategic choices, there to underscore the extreme, indeed cataclysmic violence of the subjects depicted: buildings and other architectural structures, in various urban and non-urban contexts, imploding, exploding, collapsing, slipping, sliding, being blown or swept away by invisible forces, torn apart or cleared by mechanical diggers, or standing in ruins. Although unpopulated, these were – inescapably – scenes of war and natural disaster: Beirut, Gaza, Katrina, “tsunami”...they suggested a contemporary roll call of newly branded names for hell on earth.

A brief roll call of brand-names out of contemporary art came to mind, as well–a list that included such masters of the deceptively dispassionate gaze as the Belgian painter Luc Tuymans, and Gerhard Richter, the epochal German, whose pictorial disquisitions on reality and abstraction in art have pretty well levelled those fields. I also noted that Duncan Wylie had been the recipient of several painting prizes here in France: I got a little worried. A lot of heavy artillery, thematic as well as institutional, was stacking up: Would this work, seen first hand, not prove to be too ambitious, too cool, and perhaps, trop sage?

When I finally went to visit Wylie some weeks later in his studio, all my assumptions were turned upside down. To begin with, there were the highly specific givens of where he lived and worked – in Saint-Ouen. There, Wylie occupies two separate, nearly identical, bi-level studio apartments in a recent development that had once been engineered by Gustave Eiffel. And a large section of Eiffel’s signature raw-metal infrastructure slices violently through each of Wylie’s two small spaces, much the way a mechanical shovel seems to violate space and threaten buildings in Wylie’s Gaza 1 or Afterparty, two of the earliest paintings included in this exhibition, made soon after the artist moved to his current address.

This telling coincidence, however, would not occur to me until some time later. The canvases on view in Wylie’s studio during my visit initially made little sense to me. Not only were they decidedly large, they were also decidedly unfinished, and seemed in their inchoate states to bear no relationship to the works whose images I had scrutinized onscreen. Each of these paintings in progress consisted entirely of broadly sketched, dynamic lines of reddish paint evocative of nothing so much as 1950s Action Painting of the New York School.

Those underlying reddish lines are the architectonic basis for all of Wylie’s recent paintings. Through a peculiar, aleatory process of decisions, reactions, and intuitions he gradually layers elements and imagery, often turning his canvases around as he tackles the surface, sometimes wiping paint off to reveal glimpses of what had been. Images are recycled, and are often not what they seem. What might suggest a recent warzone or devastation might turn out to be the image of a 1960s Soviet-Modern building in Leipzig, or a dance hall from a psychiatric hospital in England, or a slice of urban blight from the outskirts of Paris.

This artist’s elaborate process suggests disegno, and his involvement with paint and color and gesture is obvious throughout: the play of white and varied tones of sepia in the peek-a-boo construct of Wall Vacuum; the astonishing beauty of a streak of paint the color of early-spring lilac in Cabin Fever; a sense of the artist’s nearly palpable desire to linger in paddle-strokes of pond-scum green in Submarine. Wylie seems indeed to be caught in a very personal – and very physical – struggle for equilibrium. “The central question,” Wylie said recently, “is what wins, the image or the paint? And for me it is always the paint.” Still, those images are sure giving him a run for his money...

French translation :

Duncan Wylie: jeu de massacre

Lorsque j’ai vu le travail de Duncan Wylie pour la première fois, en pièce jointe d’un e-mail, j’ai cru être face à de petites toiles figuratives aux surfaces lisses et hyper-réalistes avec ici et là des passages d’abstractions « picturales ». J’ai pris ce que j’ai cru être leur taille modeste et leur apparent détachement pour un choix stratégique, dont le but serait de mettre en exergue la violence extrême et réellement cataclysmique des sujets représentés : des bâtiments et d’autres structures architecturales dans différents environnements urbains et ruraux qui implosent, explosent, s’effondrent, glissent, se dispersent, ou sont balayés par des forces invisibles, éclatés, emportés par des pelleteuses ou encore se dressant au milieu des ruines. Bien que vidées de toute présence humaine, il s’agissait d’inexorables scènes de guerre ou de catastrophes naturelles : Beyrouth, Gaza, Katrina, "tsunami”... litanie contemporaine de noms devenus dernièrement synonymes d’enfer sur terre.

Une brève succession de noms d’artistes contemporains m’est également venue à l’esprit–une liste qui comprenait des maîtres de la représentation faussement distanciée tels que le Belge Luc Tuymans et Gerhard Richter, l’incontournable Allemand, dont les discours picturaux sur la réalité et l’abstraction ont considérablement aplani ces domaines. J’ai également noté que Duncan Wylie avait reçu différents prix de peinture ici en France et je me suis un peu inquiétée. Cela représentait une grosse artillerie thématique et institutionnelle : vue en direct, cette œuvre ne s’avérerait-elle pas juste un petit peu trop tendance, générique et peut-être trop sage1 ? Lorsque je suis finalement allée rendre visite à Wylie quelques semaines plus tard, tous mes a priori ont été bouleversés. Pour commencer, il y a les spécificités du lieu où il vit et travaille: à Saint-Ouen. C’est là que Wylie occupe deux duplex séparés, quasiment identiques, dans une construction conçue par l’ingénieur Gustave Eiffel! Et une large structure métallique, signature d’Eiffel, transperce violemment les deux petits espaces de l’artiste, telle une pelleteuse mécanique semblant crever l’espace et menacer sur une grande partie de son trajet les immeubles des peintures Gaza, Paris (Harare) ou Afterparty, deux des œuvres les plus anciennes faisant partie de cette exposition, peintes peu de temps après qu’il ait emménagé dans son logement actuel.

Quoi qu’il en soit, cette coïncidence pourtant significative, ne m’est apparue que plus tard. Les toiles visibles dans l’atelier de Wylie lors de ma visite n’eurent dans un premier temps que peu de sens pour moi. Non seulement elles étaient vraiment grandes mais elles étaient également loin d’être terminées et semblaient, à l’état d’ébauche, n’avoir aucun lien avec les œuvres dont j’avais scruté les images sur mon écran. Chacune de ces peintures en cours était entièrement recouverte de grandes lignes de peinture rouge énergiquement tracées et très évocatrices de l’Action Painting de l’Ecole de New York de l’après-guerre.

Ces lignes rouges sous-jacentes sont la base architecturale de tous les tableaux récents de Wylie. Par un processus spécifique et aléatoire de décisions, de réactions et d’intuitions, il appose graduellement couche par couche des éléments et des images, retournant souvent ses toiles lorsqu’il retravaille leur surface, effaçant parfois de la peinture pour révéler un aperçu de ce qui a été. Les images sont recyclées et sont rarement ce qu’elles semblent être. Ce qui pourrait évoquer des lieux de guerre et de dévastation récents peut se révéler être en fait l’image d’un immeuble moderne de Leipzig datant de l’ère soviétique des années 60, la salle de danse d’un hôpital psychiatrique anglais ou encore un ensemble de taudis urbains des banlieues parisiennes.

Le processus créatif élaboré par l’artiste semble provenir du disegno. Son implication dans la peinture, la couleur et le geste est évidente : les nuances de blanc et de sépia dans la construction en forme de jeu de cache-cache de Wall Vacuum, la stupéfiante beauté d’un trait de lilas printanier dans Cabin Fever, un aperçu du désir presque palpable de l’artiste de s’attarder sur le vert algue semblant onduler sous un coup de pagaie dans Submarine. Wylie semble en effet lutter de manière extrêmement physique et personnelle pour trouver un équilibre. Récemment, Wylie a déclaré : « qu’est-ce qui gagne, l’image ou la peinture ? Pour moi, c’est toujours la peinture » dit-il. Quoi qu’il en soit, les images sont loin de s’avouer vaincues.

Lisa Liebmann

Traduit de l’anglais par Vincenza Mirisola

Afterparty, by Anne Malherbe, Hommes sans Histoires exhibition catalogue

Text by Anne Malherbe for exhibition catalogue Hommes sans Histoires, Musée des Arts Dernier Editions

Afterparty, 183 x 235cm, oil on canvas, 2006

Duncan WYLIE- Afterparty

La série Afterparty de Duncan Wylie tient presque de l’hallucination visuelle. Sur un ciel bleu extatique ou sur un fond désespérément blanc, un bulldozer entre en collision avec un bâtiment qui s’effondre dans un fracas de pierres et de poussière. Le contraste entre la violence de la scène et le fond absolument vierge sur lequel celle-ci est suspendue paraît irréel. Ces images ne sont pourtant pas de pures inventions, puisqu’elles prennent leur source dans la presse israélienne au moment du retrait de Gaza, où l’artiste s’est rendu, en août 2005.

Mais ce sont aussi des images sans références chronologique ou géographique évidentes, sinon, peut-être, la lumière vive et le palmier emporté dans la démolition générale qui suggèrent un pays chaud. C’est que ces peintures ont au moins une autre fin, celle de parler, en des termes empruntés à une situation différente, du « nettoyage » qui a eu lieu en juin 2005 au Zimbabwe et sur lequel aucun document visuel n’a pu être publié.

La superposition des lieux autorise à généraliser le propos d’« Afterparty », expression de ce que la violence possède à la fois de saisissant et d’insaisissable. De saisissant, parce que les toiles nous présentent des instants d’une rare intensité : celui où la pelleteuse jette à terre les tuiles du toit, celui où un bulldozer s’enfonce dans le mur, celui où le bras mécanique de l’engin fouille sous les combles de la maison. D’insaisissable, parce que la scène immobilise précisément ce moment où l’on ne sait plus ce qui est détruit (les maisons abattues sont méconnaissables) et où l’on ignore tout du futur de ces lieux. Elle tient en suspens une situation qui n’est déjà plus réelle ou ne l’est pas encore.

C’est dans cet intervalle que s’insère la peinture, intervalle auquel celle-ci apporte son supplément de réalité : les fortes diagonales qui s’entrechoquent ; la maîtrise de la couleur, tantôt intense et électrique, tantôt floutée ; la présence paradoxale du fond, qui illumine vivement la scène mais la fait aussi ressentir comme déplacée, et qui parfois, entièrement blanc, tend à l’engloutir.

La peinture arrête et transforme cet entre-deux chronologique. Le squelette de l’immeuble dépecé se liquéfie en filaments de couleurs, la terre soulevée se fige en éclats de pâte, la poussière est d’une blancheur phosphorescente. D’autres possibilités que celles que l’histoire a choisies sont encore ouvertes. « Afterparty » reste un épisode à inventer.

Anne MALHERBE

Duncan Wylie by Frances Marks for Gallery Magazine

Gallery Magazine, the art magazine from Gallery Delta, Zimbabwe

Text By Frances Marks on a solo exhibition, Rupture at Gallery Delta, in parallel with Psychosis by Marc Standing

Duncan Wylie is also concerned with perceptual perplexities, and has been since graduating from the Ecole des Beaux-Arts in Paris, but he has adopted a very different standpoint. His paintings depend much more on theory and the intellect than on the machinations of memory and emotional recognisance that dominate Standing’s oeuvre. This is of little significance to the passive viewer whose enjoyment of any work is purely formal, but for those who engage more closely with a work of art the effect is quite striking. Contrary to first impressions, Wylie comes off as the more private painter of the two in that the viewer is more closed off from his paintings, even in the case of Africa Unity Square 2, which offers an observable narrative element that is close to us all.

In terms of narrative, Wylie reworks the established and highly classical tradition of episodic history painting, with its dramatic action and story revealed, in book-like fashion, across the canvas from left to right. By purposely omitting one of the sequential moments Wylie does not so much tell us a story as alert us to the nature of the time and space in which it takes place. They key narrative element is rendered invisible and resides in this, his self-styled ‘rupture’.

This manipulation of time is most readily appreciated in Seated 1 and Seated 2, where its passage is clearly demarcated by the ‘splitting’ of the canvas into two distinct but contiguous areas. In both, our attention is drawn to reconstructing the movements of the observed and the observer, mentally recreating the ‘b’ necessary to join ‘a’ and ‘c’ together. Readily admitting to an interest in Cubism, Photo-Cubism in particular, Wylie has found a simple solution to the problem of admitting a fourth dimension into the canvas.

The scale of these focal lapses and omissions is intensified in ‘’150 x 170’’ (stop and) which for me brings home the dislocated worlds of the daydreamer, the overly-preoccupied and the short-term amnesiac. ‘Before’ and ‘after’ are themselves interchangeable and thus ‘during’ assumes a dual character. This canvas is more than a matter of spotting and establishing the temporal differences; it also plays with our psychology of perception. By rotating the imagery through 90 degrees in relation to the well-known subject it depicts, we are made acutely aware of the picture plane and the spatial relationship of inanimate objects to it.

Africa Unity Square 1 amplifies and further complicates this issue of ‘before’, ‘during’ and ‘after’. None of its four panels, each in delicious ‘WineGum’ colours, have any static element in common. Though each of the ‘players’ has a role in all four, not one of their gestures, positions, or situations remains unchanged. Our innate visual tendency to organise and rationalise is almost confounded, time - the binding compositional element - having been so cannily distorted.

Which brings me back to Africa Unity Square 2 and the consequences of an intellectual appreciation of its content. One of the questions it poses is: whose passage of time is being marked - hers or ours? Or, put more simply: who is moving - she or we? In this area Wylie pays his own particular homage to Suprematism, an early twentieth century Russian approach to art, characterised by the use of geometrical shapes and a narrow range of colours, that was determined to offer the viewer a different but equally valid view of reality. Though the forms Wylie uses have little in common with Malevich’s elementary prototypes, his concept and manner of abstraction - the removal of the familiar from the known environment - do meet with the finicky suprematist argument about the artist as creator not imitator.

Time, space and the connections with the architectural form are as important to Wylie as are connections with the figure. In many ways, the building offers him more room for manoeuvre, as its inherent static quality can perhaps be more readily subjected to an exercise in the ‘misorganisation’ of space. In ‘’110 x 150’’ (2nd State) and, to a greater extent, in ‘’172 x 150’’ (1st State), Wylie first establishes a level of ambiguity as to the precise position of the picture plane by repeating the same motif twice over and literally altering its perspective. He then plays with the depth of field by pulling the ‘wrong’ areas into focus. Only the skies are seen as if from a fixed spatial point, finalising the impossibility of such a view but only if the composition is considered as representative of a single glance. The overall effect is one of entertaining upset.

Wylie’s architectural and figurative compositions are more than just natty perspectival rearrangements; he uses them to quietly draw our attention to the importance of the negative in art. His use of negative space and negative time, or their absences, serves to subvert our vision.

It is in this area - the consideration of that which is not shown - that Wylie and Standing seem to be at their closest in this exhibition. Standing’s desolate rooms and stark backgrounds are no less lacking in content that are Wylie’s ethereal elements. For both of them, ‘empty’ is in fact ‘full’.

Francis Marks